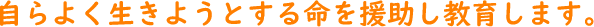

モンテッソーリ教育の取り組み

子どもは、生まれながらに「自ら成長する力」を持っています。これは、大勢の子どもの観察・研究を重ね、マリア・モンテッソーリがたどりついた教育です。

発達段階に合わせた教具が用意されていて、「子どもが自ら選んで取り組む」ことで自主性を育て、何度も繰り返すことで達成感を味わい、「できた」という自信へ子どもを導きます。

タブは左右にスライドできます。

日常領域

歩くことで両手が自由になった子どもは、それまで見てきた親の動作をやりたくて、自分で挑戦しようとします。

具体的な動きや教具を通して、心身ともに生活に適応します。

物のつぎ方を知り、筋肉の動きと運動を正確に調整することにより、腕、手首、指先の機能の発達を助ける。

<切る>

はさみの使い方をしり、指先、手首、手の運動を調整する。

いろいろな形の色紙にのりを使い台紙に貼っていきます。徐々にのりの量を調整し、形を合わせる正確さが身につく。

感覚領域

五感を始め、感覚器官を洗練する個々の器官に焦点があてられます。

感覚教具は、日常生活での刺激を整理し、知的な基礎を形成します。

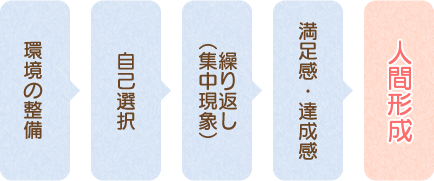

<長さの棒>

「長さが異なる赤いバーを長いものから順番に並べることで、長い・短いを感覚的に理解できます。」

<茶色の階段>

一辺の長さが同一で、幅と高さが異なる茶色の積み木の太い・細い、ということがどういうことか、実際に角柱に触れながら体験できます。

<秘密袋>

立体識別感覚の発達と心象能力を育てる教具です。お姉さんが出したものを手探りで出します。お姉さんが年少に教えます。

言語領域

言葉は、知・情・意の働きを音声記号又は文字記号を使って、表現し理解し伝達する行為です。

身のまわりにあふれる言葉を自由に使え、言葉を文字化できるように助けます。

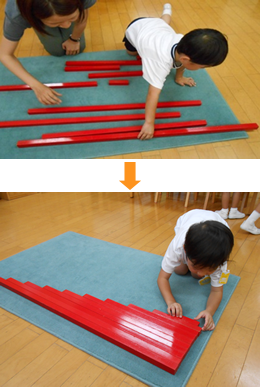

<砂文字>

文字に興味が出る触覚の敏感期に提供します。文字を表す音(おん)と形を一致させ、指でなぞります。

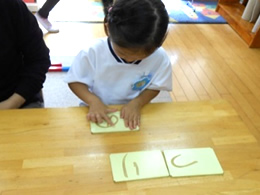

<絵合わせカード>

物の名前を知り、絵カードを合わせます。

文字が読めるようになると、絵カードや文字カードを一致させます。

<文字の箱>

読めるようになった文字により深く触れるために、文字カードで単語や文章を作ります。

数の領域

系統性と関連性を示す教具があります。子どもは普段の生活でさまざまな数に出会う経験をしています。

具体的に合わせて、子どもが数詞や数字を知ることは抽象向かう道筋をつけ、倫理的な思考を育む助けとなります。

<数の棒>

1~10までの数詞・数章・感覚で知ります。

<つむぎ棒>

背に0~9の数字が書かれた仕切られた箱に数に相当する棒を入れ、すべての数は、“1で構成されていることを知ります。

「0」には何も入らないため、0の概念を体験できます。

<数の構成>

具体的な数量(集めたビーズ)を記号(数字)に置き換える。

数の大きさを目と感覚でとらえられるようになります。

文化領域

感覚的な要素が多く、感覚領域に含まれる場合もあります。

自分と自分の環境を確認する教具(地球儀などを初め、自分と他の関係に気づく)によって地球の形や構造、大陸や国々の名称・国旗に興味が出てきます。

<土と水の地球儀>

<色付き地球儀>

地球の形と土と水の部分を感覚的にとらえる。

大陸の形に関心を持ち、地図に親しむ。

<日本地図を作成しているところ>

色を塗り地方ごとに切り抜いて、覚えた県名を入れ、大きな日本地図を作成している過程です。

<国旗と国名を一致させる>

地球義の中の大陸を知り、世界の国々に関心を持つ。

各大陸にある国名・首都・国旗に興味を持つようになる。